Fouiller dans le « garde-manger du Québec »!

Camions acheminant les récoltes de betteraves vers la raffinerie de Mont-Saint-Hilaire, 1949. Archives nationales à Montréal, fonds Ministère de la Culture et des Communications (E6, S7, SS1, D48749-48759). Photo : Joseph Guibord.

Dans le rétroviseur

Une collaboration spéciale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Par Geneviève Tessier, archiviste à Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Un pied dans les centres commerciaux climatisés des grands boulevards; l’autre dans les sillons des champs de « blé d’Inde » qui s’étirent à l’infini… Et vous, comment vivez-vous votre Montérégie?

Si près des milieux urbains, celle que l’Union des producteurs agricoles qualifie de « cœur agricole du Québec » est pourtant méconnue des citadins. Saviez-vous que cette région est composée à 86 % de terres agricoles? Explorons, à travers les archives conservées par BAnQ, quelques souvenirs marquants de l’histoire agroalimentaire montérégienne.

Ferme familiale typique à Saint-Damase en Montérégie, 1981. Archives nationales à Montréal, fonds Point du jour aviation limitée (P690, S1, D81-022). Photo : Jean-Marie Cossette.

Du sucre 100 % québécois

Déjà, à quelques kilomètres des ponts qui mènent de Montréal à la rive sud, de longues strates de terres héritées du régime seigneurial français se déploient sur un sol parfaitement nivelé. Si, aujourd’hui, la Montérégie regroupe le plus grand nombre de producteurs de céréales et d’oléagineux (maïs, soya, blé, orge, avoine, canola), d’autres plantes ont déjà occupé une place importante. C’est le cas de la betterave à sucre, cultivée en périphérie de la raffinerie de Mont-Saint-Hilaire, en activité à partir de 1944.

Le premier ministre québécois de l’époque, le libéral Adélard Godbout, poursuit alors de fantastiques idées de grandeur pour le Québec. Il décide de lancer la production de sucre québécois à partir de betteraves à sucre. Le site de Saint-Hilaire est choisi pour sa proximité avec l’eau et les chemins de fer… là où on trouve aujourd’hui le Village de la gare. Après des débuts difficiles, l’usine connaît une remontée impressionnante grâce à un spécialiste de la betterave à sucre venu de France, l’ingénieur-agronome Louis Pasquier. La suite est malheureusement plus sombre, puisque le gouvernement au pouvoir après Godbout, l’Union nationale de Maurice Duplessis, prône une économie où l’État intervient le moins possible.

D’autres facteurs liés au contexte international, politique et économique sonneront le glas de ce projet visionnaire pour l’industrie alimentaire québécoise en 1986.

Travailleurs dans les champs de betterave à sucre, Beloeil, juillet 1949. Archives nationales à Montréal, fonds Ministère de la Culture et des Communications (E6, S7, SS1, D47475-47486). Photo : Joseph Guibord.

Poches de sucre à la raffinerie de Mont-Saint-Hilaire, 1953. Archives nationales à Montréal, fonds Ministère de la Culture et des Communications (E6, S7, SS1, D200956-200970). Photographe non identifié.

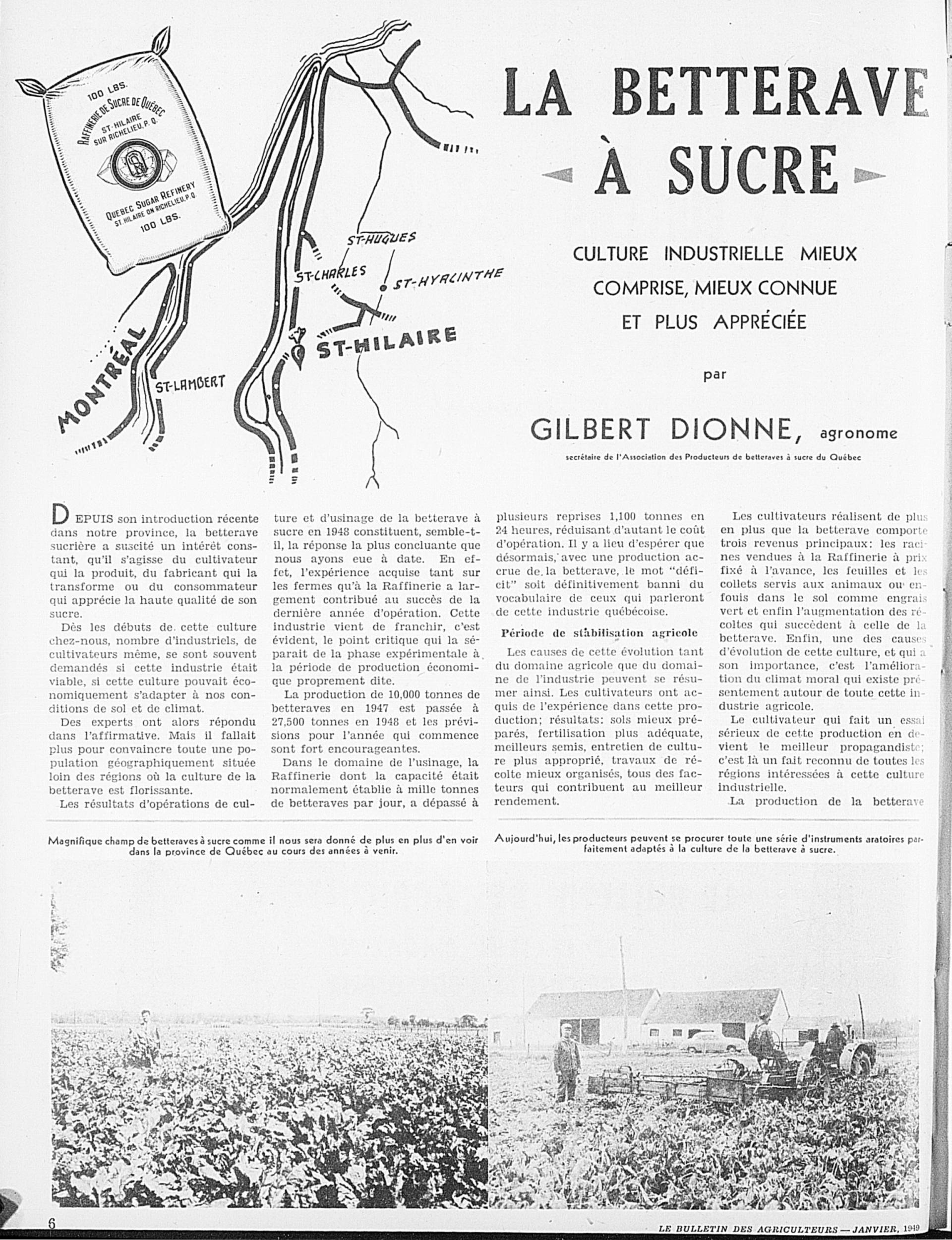

Gilbert Dionne, « La betterave à sucre », Le Bulletin des agriculteurs, janvier 1949, p. 6.

Une pomme par jour

Qu’à cela ne tienne, une autre industrie fort appréciée des amateurs de douceurs sucrées se développe en parallèle : la pomiculture. Avant l’arrivée des premiers colons français, le pommier n’existait pas sur le territoire québécois. Ces derniers ont vite réalisé le potentiel des collines montérégiennes et de leur microclimat.

Parmi les premiers grands pomiculteurs de la région au 20e siècle, soulignons la vocation éducative d’une communauté religieuse à Saint-Bruno-de-Montarville : les Frères de Saint-Gabriel. Tel que nous l’observons sur une photographie de 1951, la cueillette est notamment assurée par les jeunes hommes inscrits au juvénat de cette communauté.

Du côté de Rougemont, les archives gouvernementales nous révèlent qu’un esprit de coopération prend son essor dans les années 1940. À la recherche d’un débouché pour l’utilisation des surplus de pommes, des pomiculteurs se regroupent et forment la Coopérative montérégienne de Rougemont. Le fameux jus de pomme pasteurisé en conserve voit le jour! Nous connaissons la suite avec l’entreprise familiale multinationale A. Lassonde & fils, qui acquiert une partie de la coopérative en 1977 et dont le siège social se trouve toujours à Rougement.

Juvénistes dans un verger chez les Frères de Saint-Gabriel à Saint-Bruno, 1951. Archives nationales à Québec, fonds Ministère de la Culture et des Communications (E6, S7, SS1, D2, P89348). Photo : Omer Beaudoin.

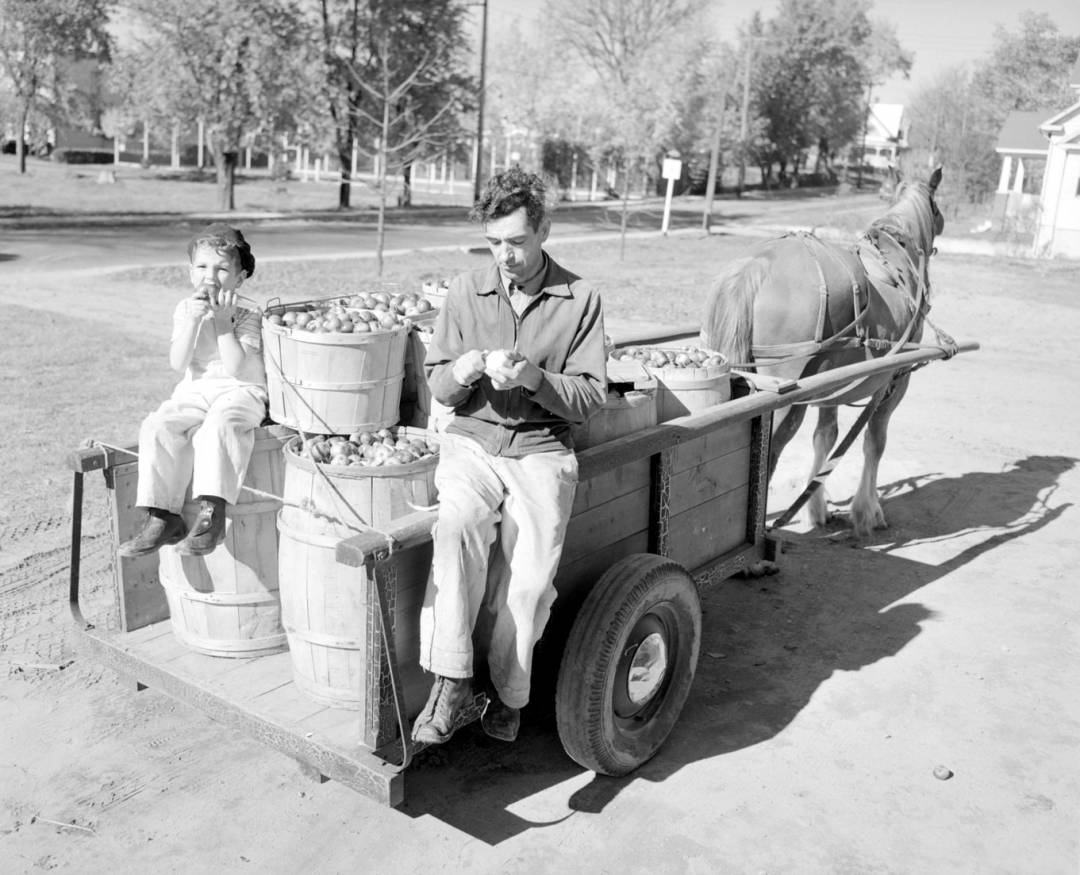

Arrivée de pommes à la coopérative de Rougemont, 1947. Archives nationales à Québec, fonds Ministère de la Culture et des Communications (E6, S7, SS1, D2, P60298). Photo : Omer Beaudoin.

Protection des pommiers à Rougemont, arrosage à la bouillie soufrée, 1941. Archives nationales à Québec, fonds Ministère de la Culture et des Communications (E6, S7, SS1, D2, P3643). Photo : Paul Carpentier.

Usine de fabrication de jus de pomme à la coopérative de Rougemont, 1947. Archives nationales à Québec, fonds Ministère de la Culture et des Communications (E6, S7, SS1, D2, P60295). Photo : Omer Beaudoin.

Des vaches en banlieue

Pouvons-nous imaginer, aujourd’hui, un troupeau de vaches Holstein broutant paisiblement l’herbe en bordure d’un chemin de terre, dans le cœur de Longueuil? C’est bel et bien cette vue bucolique que nous offre William Murray en 1910, alors qu’il vivait avec sa famille sur la rue Lasalle.

Cette photographie surprenante nous rappelle que les pratiques ont bien changé depuis le siècle dernier, de même que l’occupation du territoire. Ces tableaux bucoliques se raréfient aujourd’hui, mais souhaitons qu’ils continuent d’habiter notre mémoire collective encore longtemps.

Prolongez le plaisir de la découverte! Poursuivez votre exploration et profitez d’une foule de ressources en ligne gratuites à banq.qc.ca.

Troupeau de vaches à Montréal-Sud (Longueuil), 23 juillet 1910. Archives nationales à Montréal, fonds William Murray (P401, S1, P36). Photo : William Murray.

Troupeau de vaches à Saint-Jean-Baptiste, comté de Rouville, 1943. Archives nationales à Québec, fonds Ministère de la Culture et des Communications(E6, S7, SS1, D2, P16446). Photo : Donat C. Noiseux.

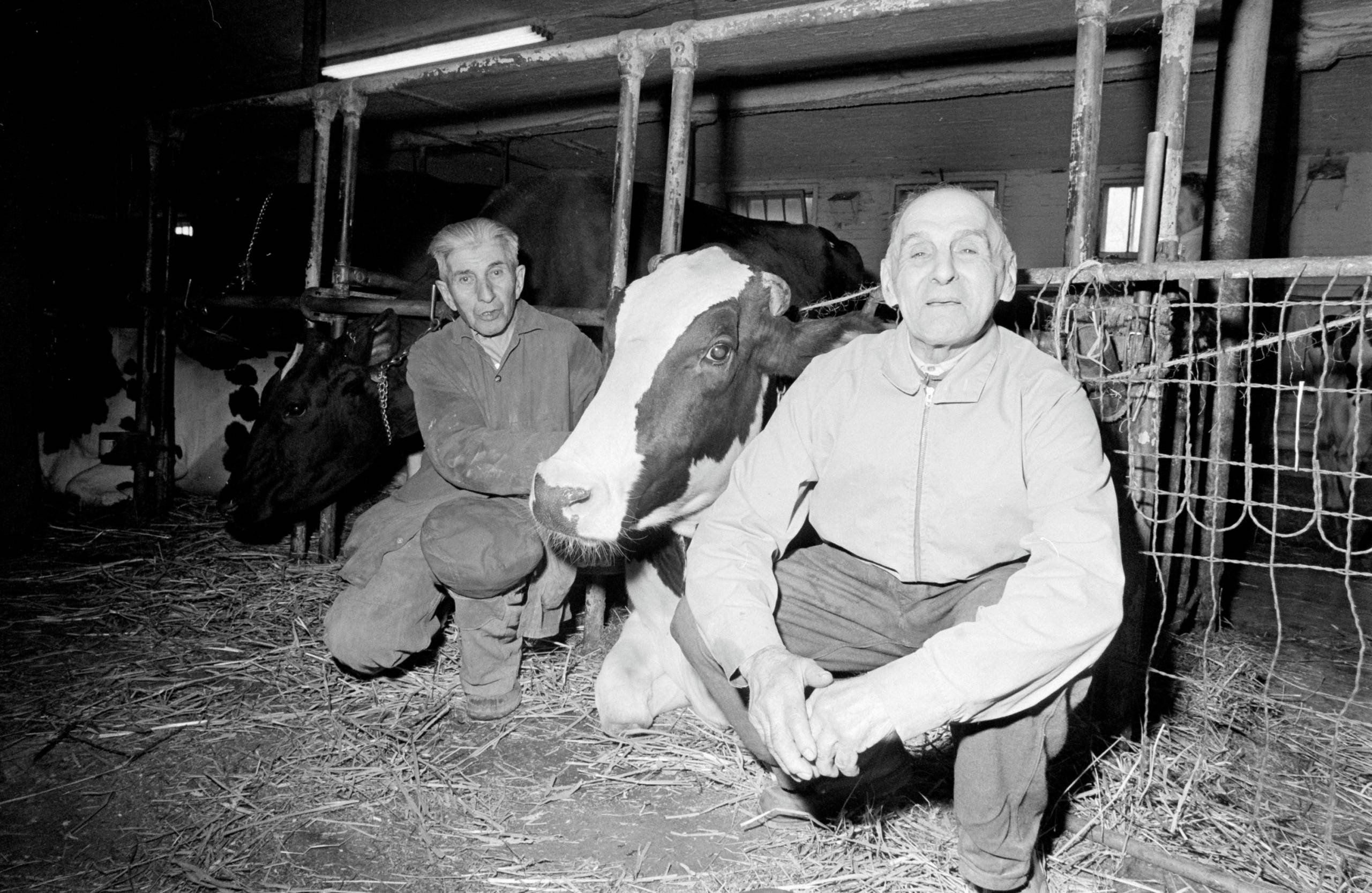

Deux frères de Saint-Gabriel à leur ferme de Saint-Bruno, 27 avril 1976. Archives nationales à Montréal, fonds La Presse (P833, S5, D1976-0161). Photo : Réal St-Jean.

W. Lareau dans son champ d'avoine, Chambly-Bassin, 1951. Archives nationales à Québec, fonds Ministère de la Culture et des Communications (E6, S7, SS1, D2, P89303). Photo : Omer Beaudoin.