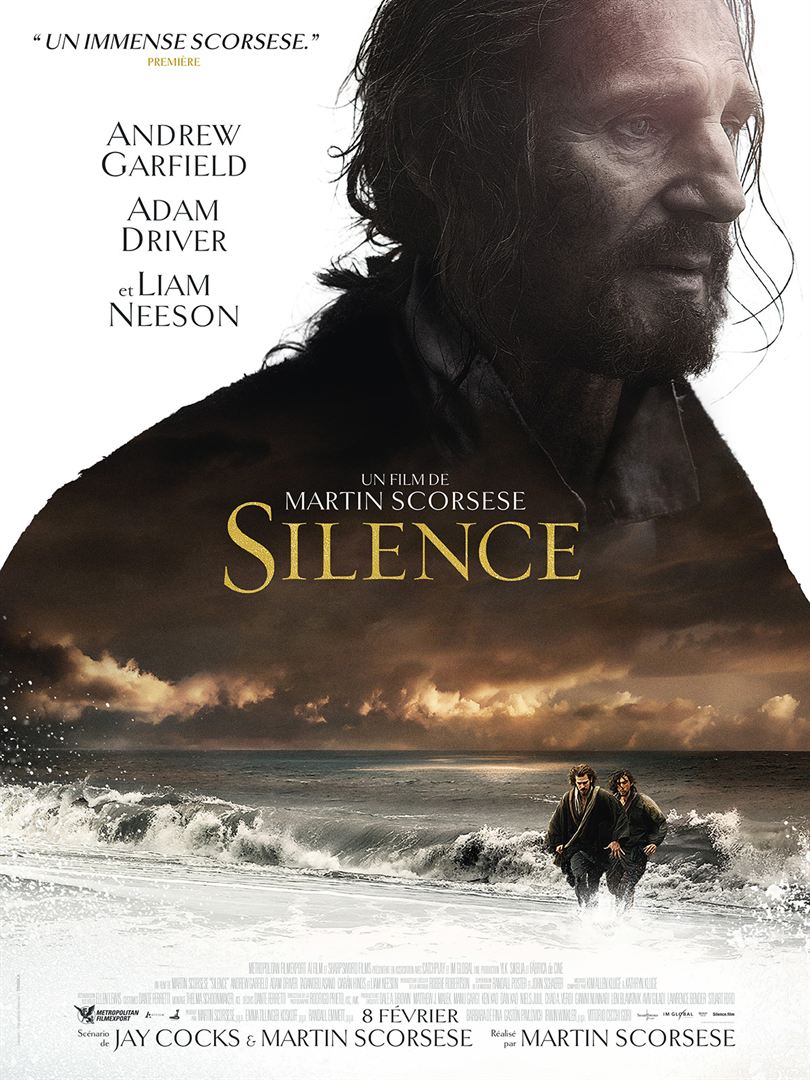

Un film de Martin Scorsese sur la religion catholique

Étoiles: ***

Au 17e siècle, alors que le Nouveau Monde s’ouvrait à l’Europe, l’Asie recevait depuis un certain temps la visite de religieux qui tentaient de convaincre sa population que la religion catholique sauverait l’âme de quiconque s’y investirait. Le nouveau film de Martin Scorsese décrit avec toute la précarité de l’époque ces ecclésiastiques qui s’engageaient corps et âme dans la propagation de la religion catholique.

Les conditions dans lesquelles ces hommes se déplaçaient là-bas, le contexte politique flou dans lequel ils s’infiltraient menaçaient jusqu’à leur vie. Ces gens étaient convaincus comme pas un que la réponse à tous les maux se trouvait chez cet homme qu’on avait crucifié près de 1700 ans plus tôt.

Les images de Scorsese sont saisissantes de beauté même si, trop souvent, elles décrivent des populations de survivants, une société vieillissante qui s’accroche à ses traditions millénaires et quelques croyants prêts à la clandestinité pour se consacrer à cette idée que leur sauveur se nommait Jésus et qu’il était de Nazareth.

Quelques jours après Pâques, cette production aurait pu susciter une réflexion sur la religion catholique, ses racines et l’étendue de ses enseignements à une époque où voyager était beaucoup plus difficile et dangereux.

Ce qui accroche par contre est assez important pour bien réfléchir à l’épreuve de visionner près de trois heures (2h40) de ce scénario qui aurait facilement pu en compter une heure de moins. Contemplatif par moment, propice à la méditation parfois, carrément déprimant beaucoup trop souvent, le visionnement devient une véritable épreuve digne de la grande messe de Pâques ou d’un chemin de croix trop détaillé.

Liam Neeson, Adam Driver et Andrew Garfield s’investissent dans leur personnage de manière exemplaire. Seul le scénario semble anémique et beaucoup trop long.

Figures de l’ombre

Étoiles: *** et demie

En nomination dans plusieurs catégories à la dernière remise des Oscars, Les Figures de l’ombre du réalisateur Theodore Melfi vaut la peine qu’on s’y attarde. Ce scénario qui se base sur une histoire vécue démontre combien le racisme des années 50 et 60 avait ses racines ancrées dans les moindres racoins de la vie américaine.

À la NASA, là où les ingénieurs blancs étaient légion et où les employés de couleur étaient dédiés aux tâches les moins importantes, se tenaient dans l’ombre des Afro-américaines au talent exceptionnel, aux capacités inégalées et qu’on gardait volontairement dans l’ombre des exploits astronomiques.

L’histoire qu’on raconte ici s’attarde à une équipe de mathématiciennes de couleur qui œuvraient dans le programme spatial américain qui voulait battre la Russie dans la course pour l’espace. Certains directeurs du programme (Kevin Costner) faisaient passer le but avant les moyens. La couleur de la peau des ordinateurs humains que l’organisation engageait n’était pas pertinente.

Les femmes s’avéraient de véritables piliers pour ces équipes dans lesquelles elles œuvraient. D’autres employés de l’agence spatiale américaine suivaient aveuglément les politiques internes, calquées sur celles qui étaient en vigueur ailleurs dans le pays (Kirsten Dunst). La mise en orbite de John Glenn (Glen Powell) était au cœur de la course avec l’URSS et personne ne voulait prendre de chance de mal calculer les opérations qui permettraient au pays de gagner la course.

Ne profitant pas réellement de la campagne publicitaire qu’on lui avait consacrée, ce film d’un peu plus de deux heures n’a pas obtenu la reconnaissance qu’il méritait. Pourtant tous les ingrédients étaient là.